前言

好久没写博客了。上次更新还是四年前,那会儿还在学校读书,现在都毕业3年多了。

最早是2018年高中毕业那个暑假,啥都不懂,就按网上教程搞了套AWS + WordPress,搭了第一版博客。当时还挺有仪式感的。

后来AWS预付费坑了我一笔钱(虽然最后退了),只好搬到腾讯云,迁移时丢了一堆图片;再后来换成Hexo,放GitHub上。每次迁移都挺折腾的,不过现在想想还挺有意思的。

今天重新打开这个很久没更新的博客,看到以前那些想法和创造力,还有对世界的那种热情,突然有点感慨。

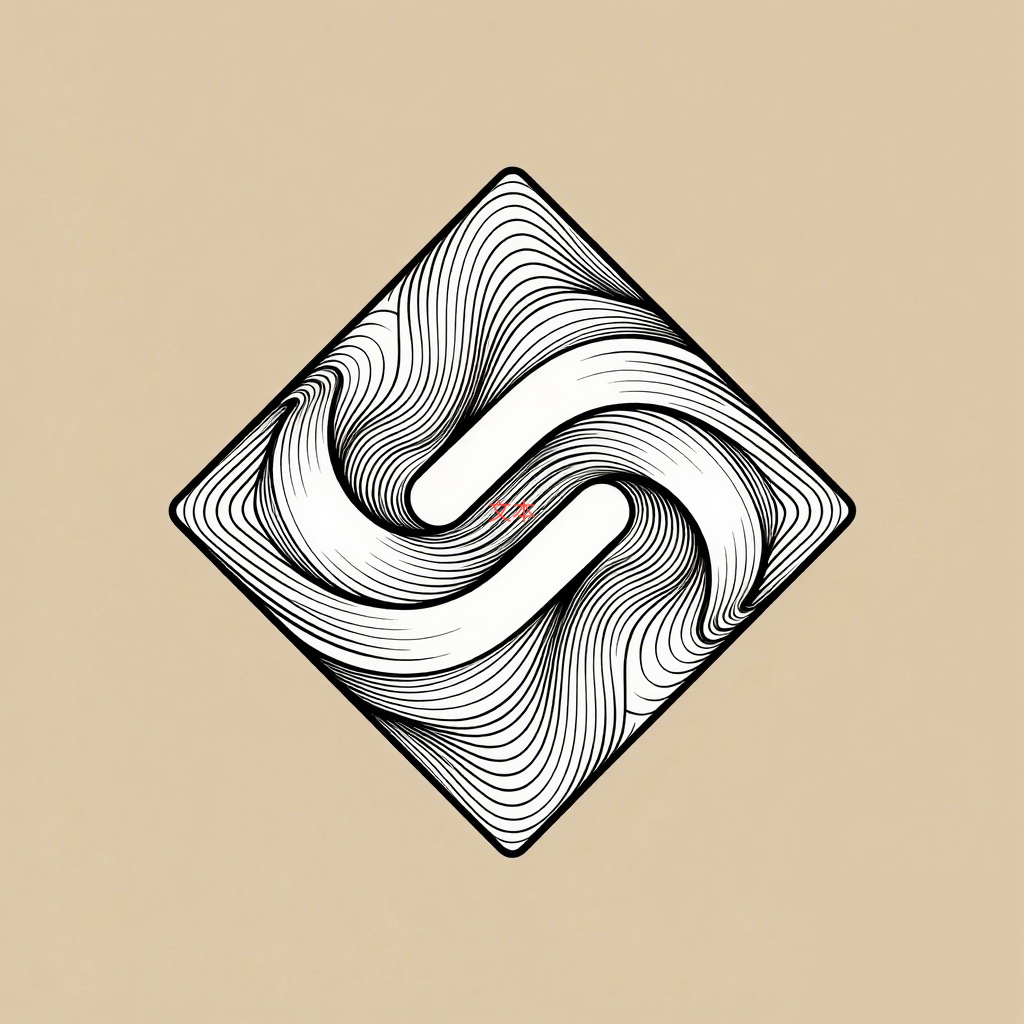

另外发现已经看不下去当时的主题了,太花哨,细节又不够,感觉就是”壳子”有了,内核没站稳。

所以这次把主题和Logo都换了。新Logo是跟AI一起搞的,有点”科技x艺术”的感觉。内容上也不只是技术了,想写点自己的想法和品味。

好品味和坏味道

最近在读《乔布斯传》,Apple Ⅱ、Macintosh的设计又把我”击中”了。他们做产品的方式——把东西当”作品”而不是流水线”产品”——让我重新想想这几年遇到的那些”味道不太对”的体验。

下面聊聊什么是”坏味道”,什么是”好品味”。

坏味道

这些年用过不少产品,说实话,”品味”过关的不多(包括我自己做的一些项目)。挑几个典型的说说。

MX Master 3s

这鼠标手感确实不错,外观也还行,特别是横向滚轮和无级滚轮,第一次用还挺惊艳的(没试过的建议试试)。

我24年在PDD买的,用了一年(最近换了Magic Mouse,意外地不错)。但它还是进了”坏味道”名单,主要是两个问题:软件和耐用性。

我买的白色款。刚买回来确实好看,用没多久就明显发黄了。各种清洁剂都试了,效果一般;后来用力擦了一下,结果”破皮”了……

另外,罗技的”LOGI OPTIONS+”体验真的很灾难。我对电脑环境有点洁癖,实在受不了装个驱动,电脑里却”喜提”四个程序,还塞了一堆用不上的功能。求简不求多,真的。

我真搞不懂,为什么买个鼠标的驱动还要做语音输入和AI聊天(居然还内置了”豆包”)。说实话,硬件的好感度被软件拉回去一半。

“豆包”

豆包给我的坏味道主要来自两个地方:App和模型,各有各的问题。

“豆包”这个名字和logo对我来说都有点灾难。我第一次听说”豆包”就是通过”豆包”本身,之前从来没听过。可能北方朋友觉得亲切,但南方朋友应该都没听过。(海外版本的名字就好多了,至少是个常见人名)

Logo更别提了,开了个很坏的头,把机器过度拟人化。对我来说就是”恐怖谷”。

再说模型本身。很可惜,从第一印象开始就没建立起信任。可能是国内部分RAG信息源质量参差不齐,胡说八道的情况太多,让人一次次失望——信任一旦掉线,就很难再连上。(最近对deepseek的信任也在打折,安全网没兜住,偶尔还会给出带反社会倾向的回答……)

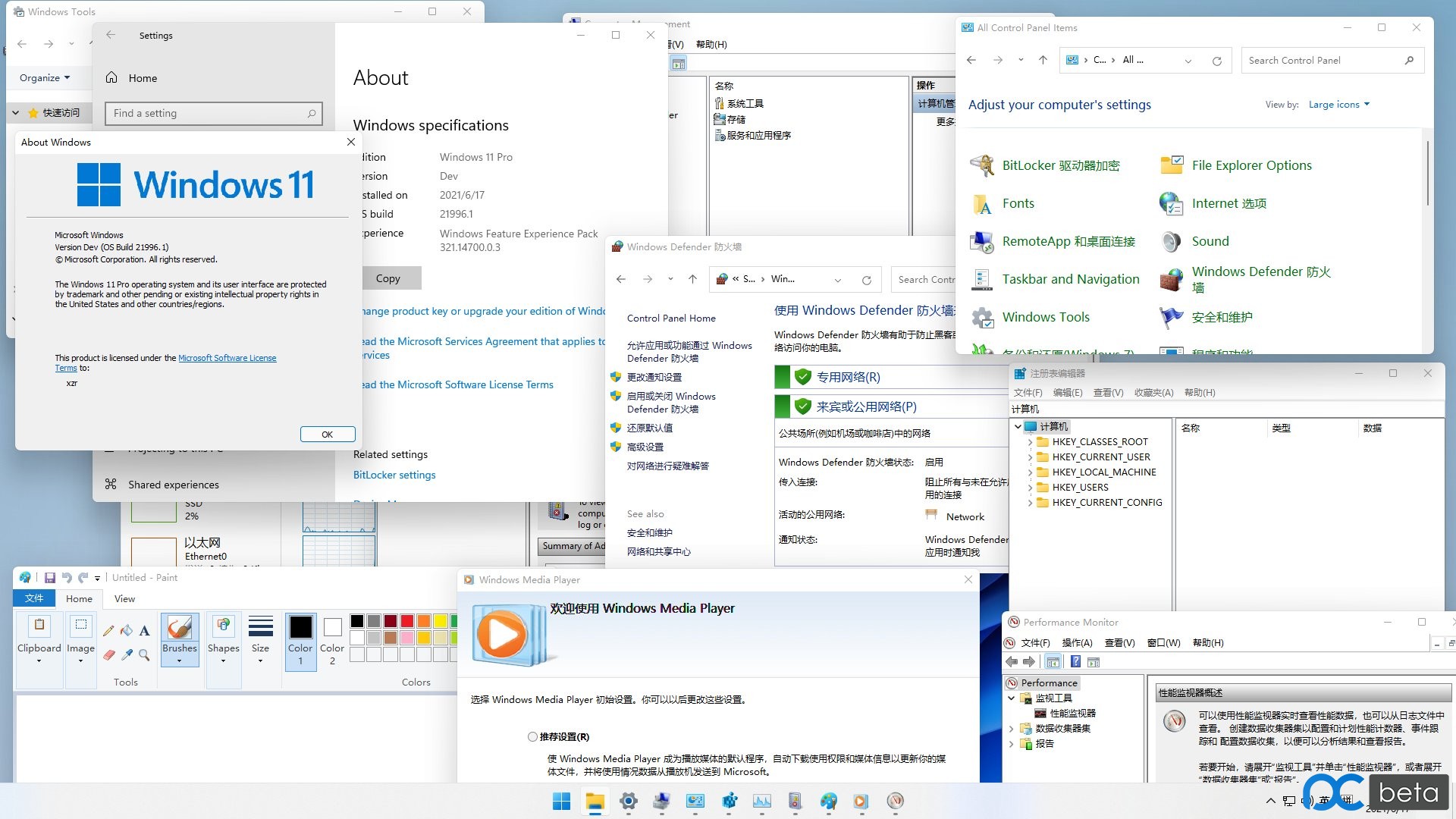

Microsoft

关于微软,乔布斯曾经这样评价:

微软唯一的问题就是绝对没有任何品味。因为它们既没有原创的想法,产品中也没有文化因素……我为微软感到可悲,因为它们的产品真的就只是三流水平,缺少灵魂。

我曾经是个”软粉”,头像为证。最早学的编程语言也是Microsoft的C#。但现在我几乎不用Windows,也不写C#了。当然,实事求是讲,微软在一些软件上还是很能打的。

为什么转变?简单说,相比Apple,Microsoft在”品味”这件事上差距太大,价格优势弥补不了这种失落。(顺便说一句,Apple这几年的品味也在下降。Ive离开后的Apple,还能守住底线吗?)

具体来说,在UX设计上,Windows长期”多代同堂”。图标、控件、交互方式各说各话,统一性很差,设计语言像是打散后又随便拼回去的。

在产品的文化层面,我也很难看到微软的”连续性”和”传承”。不仅是Windows内部”多代同堂”,不同版本之间的UX也缺乏连贯性,甚至经常”反复横跳”。看不同产品线,统一的设计哲学也不清晰。

更大的问题是那股”想一出是一出”的气质。外界叫”砍刀部”,很多产品很难跨过第三、第四代,文化积累根本谈不上。

- Surface Book 没有了第四代

- Surface Studio 没有了 3

- Lumia 没有了 960

- UWP 没有了未来

- WSA 没有了后续

- 号称最后的 Windows 版本 —— Windows 10

至于”原创的想法”,我倒不说太多。要说Copy,国内不少”大厂”可比微软热情多了。这些年我做的不少产品都被竞品学了去,而且价格还更低,挺恶心的(就不点名了)。

原因?

我试着给”坏味道”归个因:

- 不是彻底革新,而是在原有的”坏味道”上打补丁或者一味模仿。

- 产品和用户错配,或者过度迎合用户,用户永远不知道需要什么,除非我们创作出来。

- 没把产品当”艺术品”去创作和打磨。当创作者失去耐心或意愿,或被KPI推着跑时,很难做出真正有”好味道”的东西。

说到底,如果不创新,品味就难以生根;如果没有耐心把产品当作品打磨,品味就难以开花。

好品味

那么,什么是”好品味”?这比定义”坏味道”难多了。坏味道常常很明显,挑毛病不费劲;好品味藏在细节里、节拍里、取舍里,润物细无声。(遇见过,就很难忘)

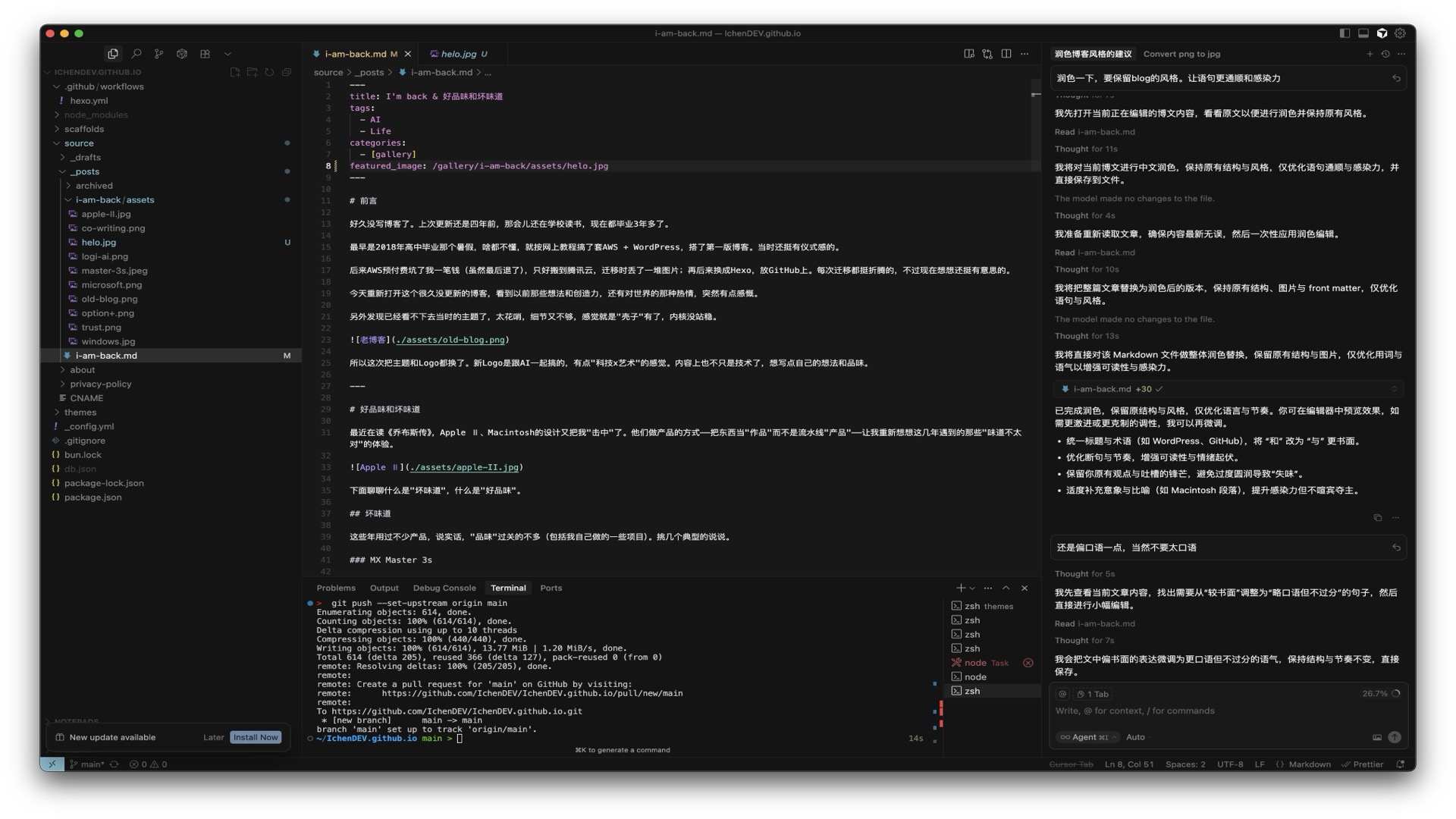

Cursor Tab

“心有灵犀”,是我第一次用Cursor Tab时的感受。相比GitHub Tab最大的升级就是,它指哪打哪,这就是模型训练到位的结果,也是很多程序员爱不释手的核心原因。

很多模仿者这一点都做得不好,缺少”心有灵犀”的感觉,只是一味模仿功能和界面。

最近看了Cursor关于Tab功能的blog,还是挺震撼的,他们居然做了小时级别更新的模型,时时训练并更新,这可能就是Cursor的技术壁垒。

用在线强化学习改进 Cursor Tab

Tesla 的极简内饰

关于这一点,可能很多人不认同。但我喜欢那种”把复杂性藏到看不见的地方”的取舍:极简不是”极减”,不是清空功能,而是把注意力让给最核心的操作路径。

当然,一脉相承也是我喜欢的原因之一。不像很多车企,每款车或者说每代车上都有不同的元素,感觉都不是同一个厂商的产品。

AI 的品味?

既然聊到这里,不妨问一句:AI有”品味”吗?

如果只谈”风格/品味”,换个问法就是:为什么我们在不同App里跟AI对话,体感差那么多?明明答得像,聊起来却”不对味儿”。在这个方面上我偏爱ChatGPT。Gemini以及国内的”豆包”、Qwen、DeepSeek用起来就没那么顺手(虽然成绩单都挺好看)。问题是:从”跑分”里很难看出这些微妙差异,有时分数越高,聊着越”别扭”——因为现有的主流指标压根不考这些。

更深层的问题可能在于”信任”。从”信任”的角度说,做正确的事和时时汇报是很重要的。想象一下如果你是老板,你希望你的员工是怎么样的?我的答案是能力很强,干活出色漂亮的,交代的工作都能出色完成。次一点的是,干活没那么漂亮,但是每干到关键的时候会主动请示和沟通的,你可以很好指导并修正项目,有掌控感。最差的是一股脑干活,不请示和沟通的,能做对还好,做错了就很头疼😅。回到 AI,在我看也是一样的,要么是第一种直接完美的把活干了,要么是会时时汇报,主动请示的。但是很可惜现在大部分 Agent 调教都偏向第三种,只会一股脑干活。当它把事情搞砸又消费了大量token(工资)的时候,你会失去信任。

交流的艺术

那么我姑且把这种“品味”叫做”交流的艺术”或”AI的情商”。当AI的回答不只是”对不对”,还照顾到语境、礼貌、边界与节奏时,你会明显感觉到一种被尊重、被理解的舒适。那是一种很难量化,却又真实存在的”品味”。

我最近在想:怎么教AI学会”交流的艺术”?由于我本人并不擅长这个,光靠文字把规则讲明白很难,单凭 Prompt 也很难”点拨开窍”。

更现实的问题是,人类沟通不只靠语言,还靠表情和肢体这些多模态信号;更棘手的是,怎么评价、怎么训练这种”情商”,至今没个统一解。

让 AI 提高“情商”这个是很有意思的问题,我也没有什么明确的答案,可能还需要更多的研究,这个问题我们未来再聊。

或许需要等待到 AI 深度参与到人们的生产生活中,并记录相关发生的一切。认识的辩证法告诉我们,认识来自实践,又转过来指导实践,为实践服务。或许只有到了这个阶段,AI 才能真正替代人。

关于这篇Blog的写作方式

一句话说:这篇blog是我和AI合作编写的

你可能好奇,为什么我不用现成的系统(如WordPress、飞书知识库等)重启,而偏选Markdown + Hexo这条”古法新酿”。

看了上面那段,你大概能猜到:我觉得这些系统少点”味”。WordPress、飞书知识库对我来说都略显臃肿,也不够自由。我想在博客里多留一点hacker的浪漫。

还有一个原因:我最近在尝试一种新写法,受编程启发,我叫它Co-Writing。它暂时很难被现成系统妥帖承载,或者说是避免被分心(也许等摸到它的”节拍”,我会自己整一个)。在Cursor里用Markdown写作与预览顺滑到离谱,更妙的是能无缝借力AI。(虽然让Cursor干这个,多少有点”不务正业”😊)

当然我现在还没有完全掌握这种技能,等我找到感觉了我会分享更多,敬请期待!

未来

我厌倦了不断产出“坏味道”的产品。这些年在“大厂”做过一些东西,说不上成功,尤其在“品味”上欠账不少。想象一下“大锅饭”和“预制菜”,你大概就会懂我在说什么。

或许是时候做些改变了?

最后推荐几本最近在看的书:

- 《乔布斯传》

- 《黑客与画家》

- 《人类的群星闪耀时》

- 《毛泽东选集》

idevlab's Blog

idevlab's Blog